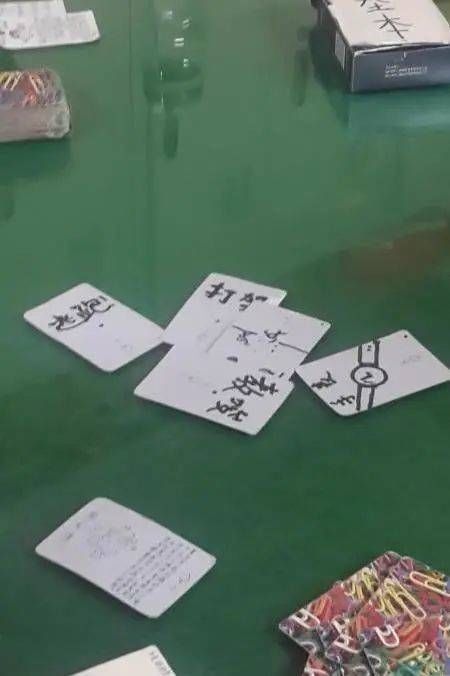

而原先三国杀的那些行动卡、装备卡和锦囊卡,也全部都替换成了他们在机构里面的日常生活,比如“闪”变成了“逃跑”,“杀”变成了“打架”,“桃”则变成了面包,原先的“赤兔马”变成了“耐克鞋”,“方天画戟”变成了“扫把”。

文章插图

图 | 网瘾机构学员开发的桌游“机构杀”

游戏的玩法和三国杀类似,都是充分利用不同的角色特点取得优势,互相配合取得角色的胜利。但机构杀更大的乐趣是——学员可以通过抽卡,扮演机构里的其他人,甚至是机构的教官和医生。

通过设计和参与这个游戏,孩子们对彼此有了更充分的了解,在所有成人都预料不到、甚至不知情的情况下,展开了一场自发的疗愈。

通过这个例子,我们反观目前游戏的消费品化,教育的异化,以及有机的“游戏教育”的缺失,能得到怎样的启发?

首先是人们对“游戏”二字的误解。在童年时期,儿童们有自发的游戏生活,但现在,游戏已经等同于电子娱乐,等同于“游戏产品”、“电子游戏”、“桌游”,意味着它是需要消费和购买的、充满刺激和竞争的、用来抵抗乏味且高压的日常的兴奋剂。它提供虚幻的快乐,对抗真实的生活。难道在电子游戏出现以前,这个世界上没有游戏吗?

当互联网被消费主义占据,并左右着人们的世界观和游戏观念的时候,其实在无形之中不断割裂着我们的生活——当我们把对快乐的冲动交给娱乐工业的同时,也让渡了主动创造和寻找乐趣的能力。

所以从某种意义上说,游戏的问题,也是社会的问题,更是我们每个当代人的普遍困境。

这些问题都促使我们去反思和诘问,我们的社会如何才能给“机构杀”这种游戏创作提供更多的机会?

有网友评价网游禁令时说,“打掉游戏,中国会再错过一次技术革命!本来就落后20年了。”

但我认为,这种想法其实是被西方的资本浪潮带偏了。游戏作为“技术”根本就不需要“革命”。需要“革命”的是我们的游戏理念。如果追逐西方主流的游戏技术和追求沉浸效果的3A大作,中国的游戏只会再次落入消费主义的陷阱,成为浓度更强的“精神鸦片”。

这里我使用鸦片这个比喻,并不是想激发民族情绪,而是想提醒大家——即便鸦片也可以是药品,我们需要的游戏也并非“止痛剂”,而是帮助人能更平衡、柔韧地探索社会的媒介,从根源上去减小痛苦发生的程度和几率。

但同时,我也不认为网游要因此变得“绿色”——因为“网瘾”的形成和游戏内容本身关系不大,而是整个游戏设计背后的深层意识。

- 营销号|王者荣耀被王女士举报?是家长的沦陷还是营销号的无底线

- 赵云|吞食天地五人组谁最好用:关羽最容易上手、可最强的人却是黄忠

- 黄忠|黄忠开大后如何移动?梦泪解锁“骑射”小套路,粉丝:手残党福音

- 怀旧服|魔兽怀旧服:出了星螺旋盗贼却已有,24人大怒,小黄人破防!

- 流量|“王女士”只是模仿者?只因发现流量密码,疯狂举报王者技能图标

- 黄子韬|暗黑4、OW2双双延期,暴雪也将变成手游公司,或被网易收购?

- 顶端|顶端局胜率第一,梦奇主流玩法大变,“黄面”流或将仅存于赛场

- 使命召唤:先锋|《使命召唤:先锋》战役“南丁格尔女士”实机演示赏

- 高跟鞋|孙尚香皮肤优化糖分超标,黄色丸子头黑色高跟鞋,甜中带酷

- 游戏|多人自称王女士蹭热度,举报王者家长被封禁,玩家评价正义终来临